Rezension von NEWS online zu „Sozialdemokratie: Letzter Aufruf!“, 21.3.2019

SPÖ: 10 Tipps

zur Auferstehung

Der Weckruf eines besorgten Bürgers

https://www.news.at/a/spoe-krise-tipps-auferstehung-10690600

Die Sozialdemokratie ist in der Krise, die SPÖ verliert kontinuierlich. Das ist weder ein Geheimnis, noch eine Neuigkeit. Doch wie könnte der Weg aus dieser Krise aussehen? Zehn Vorschläge dafür liefert der Jurist und zivilgesellschaftlicher Aktivist Oliver Scheiber in seinem Weckruf „Sozialdemokratie: Letzter Aufruf!“

Oliver Scheiber ist kein Politiker, kein Polit-Experte, nicht einmal Mitglied einer politischen Partei. Der Jurist und Publizist hat vielmehr als „Bürger und politischer Beobachter“, wie er seine Rolle als Autor gegenüber News.at definiert, einen „letzten Aufruf“ bzw. einen Weckruf an die österreichische Linke, allen voran die SPÖ, publiziert.

1. Solidarität

Zudem spricht er einen Vorschlag aus, der in der Bevölkerung wohl umgehend großen Anklang finden würde: Die Garantie auf Urlaub. Dass viele Menschen nicht auf Urlaub fahren können, würde einem reichen Land wie Österreich nicht entsprechen. Also solle in einem ersten Schritt garantiert werden, dass jedes Kind im Jahr zumindest zwei Wochen auf Urlaub fahren könne

, in einem zweiten Schritt jede Familie.

Zudem müsse sich die Sozialdemokratie bedingungslos für kostenlose Kinderbetreuungsplätze

einsetzen, ebenso wie die Pflege

im Alter oder bei Krankheit sicherstellen.

, deren oftmaliger Wechsel in Konzerne nach Politik-Ende, ebenso wie auch deren Überheblichkeit und protziger Lebensstil, diese massiv beschädigt habe. „Immer mehr SozialdemokratInnen unterwarfen sich den Wünschen der Konzerne und des Finanzkapitals“, schreibt Scheiber und fordert eine Rückgewinnung der Handlungshoheit der Politik über die Wirtschaft.

. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nennt der Autor hier als positives Beispiel.

(„Die Sozialdemokratie muss eine neue Schule fordern, die Begabungen fördert und nicht wie bisher Schwächen sanktioniert“), Klimaschutz

sowie moderne Gleichstellungspolitik

( über Quoten) angeführt.

2. Politische Arbeit

zu suchen. Dies kann er sich etwa in Form von Bürgersprechstunden vorstellen, wobei die Wünsche der Bevölkerung aufgenommen und dann innerhalb weniger Tage abgearbeitet werden.

oder einer Sammlung von Initiativen und Projekten arbeiten, um ihre Schwerfälligkeit zu verlieren.

3. Kommunikation

und eigene Kanäle aufgebaut werden (Stichwort Social Media); aber „nicht so ungeschickt wie bisher“.

4. Personelle Breite

des Landes anzusprechen, runde Tische einzuführen, IdeengeberInnen und ExpertInnen in Form von Think Tanks zusammenzuführen. Denn es gäbe zwar jetzt schon eine Vielzahl ambitionierter und hochbegabter Menschen innerhalb der SPÖ, doch „sie werden geradezu systematisch ausgebremst“, findet Scheiber. Kritisches Denken würde bestraft, kluge Ideen im Keim erstickt, Veränderungen als Gefahr betrachtet.

Verzichtet werden soll im Gegenzug auf große Beraterstäbe wie etwa Spin-Doktoren in Form eines Tal Silberstein und mehr auf kleine, qualifizierte Mitarbeiterteams gesetzt werden.

5. Strukturen

bekommen, die innere Demokratie aber dennoch gewahrt wird – nur anders wie zum Beispiel in Form eines schnelleren und unkomplizierteren Online-Votings. Als positives Beispiel finden hier die Strukturen der NEOS Erwähnung.

6. Vision und Aktion

der SPÖ seien seit langem nur noch „leere Worthülsen“

urteilt Scheiber. Diesen würden zu wenig Taten folgen. Für vieles, wie etwa die Neugestaltung des öffentlichen Raums oder etwa die Einrichtung von Korruptionsmeldestellen, brauche es nicht unbedingt eine Regierungsbeteiligung, vieles könne auch aus der Opposition heraus

passieren. Die SPÖ müsse aktiv werden und sich mehr trauen.

, denn „nicht die Mindestsicherung ist zu hoch, die Mindestlöhne sind zu niedrig.“ Die Linke müsse für eine 40-Stunden-Woche einen Mindestlohn von 2.000 Euro netto einfordern.

7. Wirtschaft

, denn die Wirtschaft habe bereits „global die Herrschaft über die Politik übernommen.“ Die Sozialdemokratie müsse zwar als Wirtschaftsvertretung ageiren, aber nicht als jene von globalen Konzernen sondern vielmehr von Unternehmen, „die mit Rücksicht auf Umwelt und Arbeitsschutz gemeinsam mit ihren ArbeitnehmerInnen den Wohlstand garantieren.“

. Auch mit Vorbildwirkung aus politischer Sicht, denn „wer mehr als das Zehnfache des Mindestlohns verdient, soll das Darüberhinausgehende in ein Sozial- oder Bildungsprojekt einzahlen oder nicht Mitglied der SPÖ/SPD sein.“

8. Transparenz und starker Staat

Ein starker Staat

impliziere natürlich auch Sicherheit

, allerdings nicht in Form des derzeitigen „Sicherheitswahns“, der bloß ebenso teuer wie ineffizient sei und das gesellschaftliche Klima vergifte. Vielmehr schlägt Scheiber vor, sich an anderen Ansätzen zu orientieren, wie etwa dem schottischen, wo Kriminalität als „Public Health Issue“ gesehen wird. Um die Verbreitung einzudämmen, werden dort Maßnahmen zur Verhaltensänderung und Änderung sozialer Normen in Gruppen gesetzt.

9. Strategie

mit Grünen und linken Parteien sowie in Grundrechtsfragen mit Liberalen und Neos fordert Scheiber von der Sozialdemokratie ebenfalls ein. Dies könne sogar ein gemeinsames Antreten bei Wahlen bedeuten. Zudem müsse die SPÖ viel mehr im ländlichen Raum

werben und dort auch dem Wien-Bashing entgegentreten

und stattdessen Wiens gute städtische Leistungen – ein Vorzeigemodell – hervorheben. Für Wien selbst fordert er eine „Wiener Stadtbürgerschaft“

für alle, die seit mindestens zwei Jahren in der Bundeshauptstadt leben. Diese soll viele Mitbestimmungsrechte geben und so zur besseren Integration beitragen.

10. Internationalität und Europa

Buchpräsentation im Volkstheater – Sonntag, 17. März 2019, um 11 Uhr

Dass alle Plätze für die Präsentation am kommenden Sonntag im Volkstheater ganz schnell vergeben waren, freut mich einerseits; andererseits ist es schade, dass viele, die gerne gekommen wären, nun nicht dabei sein können. Wir (ich und FreundInnen) überlegen gerade, ob und wie wir weitere Veranstaltungen organisieren können – dann aber vielleicht themenbezogen oder als weiterführende, kleinere zivilgesellschaftliche Initiativen.

In jedem Fall freue ich mich auf den Sonntag und danke den Podiumsgästen für Ihr Teilnahme.

in der Roten Bar des Volkstheaters

17. März 2019, um 11 Uhr

GRÜNEN in Wien)

JETZT)

unter aufruf@gmx.at

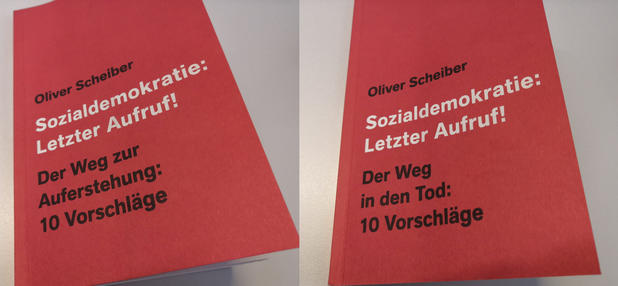

Erscheint am 5.3.2019: Sozialdemokratie – letzter Aufruf!

Im 1. Bezirk:

Buchhandlung „Der Buchfreund“, 1010 Wien, Sonnenfelsgasse 4 (fünf Min. vom Stephansplatz, www.buch-schaden.at)

Im 7. Bezirk:

Buchhandlung Posch, Lerchenfelder Str. 91-93, 1070 Wien, https://poschbuchhandlung.at/buchhandlung-posch.html

Infos zum Versand des Buches unter aufruf@gmx.at.

Buchpräsentation am Sonntag, 17. März 2019, um 11.00 Uhr, in der Roten Bar des Volkstheaters in Wien

http://www.volkstheater.at/stueck/sozialdemokratie-l

Die Hüter der Grundrechte – Text für DIE ZEIT 3/2019

Die Hüter der Grundrechte

Ein Gastbeitrag von Oliver Scheiber

Der nächste brisante Fall für den Verfassungsgerichtshof nimmt bereits Gestalt an. Nach den Plänen der Regierung sollen bei der Reform der Mindestsicherung vorzeitig aus der Haft entlassene Straftäter, die zu mehr als sechs Monaten Gefängnis verurteilt waren, bis zum regulären Strafende keine Mindestsicherung mehr erhalten. Kommt es zu solch einem Beschluss im Parlament, dann wird die Regelung wohl vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) landen, weil sie im Konflikt mit dem Gleichheitsgrundsatz stehen dürfte. Es wäre dies ein weiteres Puzzlestück in einer Serie jüngster Reformen, die rasch vor dem Höchstgericht landeten.

mehrere Regierungsprojekte als verfassungswidrig qualifiziert und aufgehoben.

Damit wird die Rolle des Verfassungsgerichts in der politischen Arena

prominenter und auch die Frage der Richterbesetzungen erhält Brisanz.

erlebt Österreich seit einigen Jahren durchaus im europäischen Trend eine Phase

des Rückbaus von Menschenrechten und eine Infragestellung rechtsstaatlicher

Errungenschaften.

repressive Seite des Staates tritt stärker hervor und bedeutet eine Schwächung

der Bürgerrechte. Man denke nur an die vielen Überwachungsmaßnahmen.

Angetrieben wird diese Schwächung des Grundrechtssystems und der

Rechtsstaatlichkeit einerseits vom autoritär orientierten Rechtspopulismus,

andererseits – und schon länger – von einer repressiven Polizei- und

Strafrechtspolitik in Folge der islamistischen Terroranschläge seit 9/11. In

Österreich hat dieser Prozess durch die populistische Instrumentalisierung der

Fluchtbewegung ab 2015 an Dynamik gewonnen. Seither werden die in der Genfer

Flüchtlingskonvention und Menschenrechtskonvention gewährten Menschenrechte

offen in Frage gestellt. Im Fremdenrecht überschreitet der Staat immer häufiger

rote Linien der Menschenrechte, bei Sozialleistungen werden schwache

Personengruppen wie Fremde, aber auch Haftentlassene diskriminiert.

Jahren abgezeichnet. Die Regierung Kurz bzw. einzelne Landesregierungen, an

denen die FPÖ beteiligt ist, scheut vor selbstbewusst vorgetragenen

Grenzüberschreitungen in Verfassungsfragen nicht zurück.

Parlament, völlig frei agieren kann. Die österreichische Verfassung sieht

vielmehr, ähnlich anderen demokratischen Rechtsstaaten, ein System der checks and balances vor. Gesetzgebung,

Verwaltung und Gerichtsbarkeit kontrollieren einander wechselseitig, keine

Institution verfügt über uneingeschränkte Macht. Die Kontrolle der Gesetzgebung

ist in erster Linie Sache des Verfassungsgerichtshofs. Er überprüft die

Verfassungsmäßigkeit der Gesetze. Seit Antritt der Regierung Kurz hat der

Gerichtshof bereits mehrere Gesetzesprojekte oder neue Verwaltungspraktiken,

wie zuletzt den Entzug österreichischer Staatsbürgerschaften, aufgehoben oder

gestoppt.

politischen System hat die jeweilige Regierung eine starke Rolle. Sie ist es in

der Regel, die dem Parlament Gesetzesvorschläge übermittelt und diese dort

mittels ihrer Parlamentsmehrheit und eines strikt gehandhabten Klubzwangs mehr

oder weniger durchwinkt. Das Selbstbewusstsein der Mandatare ist nicht

übermäßig ausgeprägt; die ÖVP-Fraktion stimmte binnen kurzer Zeit zuerst für

ein strenges Rauchverbot in der Gastronomie, nach dem Regierungswechsel

dagegen. Die Regierung Kurz hat die

Diskussion über einige Regierungsvorschläge de facto ausgehebelt, indem sie die

Gesetzesentwürfe nur binnen ganz kurzer Fristen begutachten lässt. Zudem hat

der ehemals renommierte Verfassungsdienst der Regierung durch seine

Verschiebung vom Bundeskanzleramt ins Justizministerium an Einfluss verloren. Er

war bisher eine angesehene Stimme in Verfassungsfragen, nunmehr spielt er kaum

mehr eine Rolle in der politischen Willensbildung. All dies erleichtert die

rasche Beschlussfassung von Gesetzen, die im Spannungsfeld zu Verfassung und

Grundrechten stehen. Die Verwaltung ist zur Umsetzung der einmal beschlossenen

Gesetze verpflichtet. Die Neigung, Bedenken gegen eine politische erwünschte

Vorgangsweise zu äußern, ist in einer von Obrigkeitshörigkeit gekennzeichneten heimischen

Verwaltung wenig ausgeprägt.

Verfassung und zentraler Grundrechte wie des Gleichheitssatzes oder des fairen

Verfahrens nicht ganz allein. In der BVT-Affäre konnte das Kabinett des

Innenministers seine Vorstellungen polizeiintern und bei Staatsanwaltschaft und

Erstgericht schnell durchsetzen, auf der Ebene des Oberlandesgerichts wurde die

Dynamik des Systems Kickl jedoch gestoppt. Die durchgeführten

Hausdurchsuchungen wurden als nicht gesetzeskonform qualifiziert.

Verfassungsgerichtshof ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Gerichtshof erfüllt,

wie alle Verfassungsgerichte, eine politische Funktion. Das ergibt sich aus

seiner Aufgabe, die ihm die Verfassung selbst zuweist. Indem der Gerichtshof

Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüft, wird er zum Akteur des politischen

Prozesses. Dies wird in gesellschaftlich wichtigen Fragen wie im Familienrecht

deutlich und bei allen Fragen, die medial stark diskutiert werden, etwa der

Anfechtung der Bundespräsidentschaftswahl. Es ist folgerichtig, dass sich die

Politikwissenschaft vermehrt der Rolle des Gerichts zuwendet. Die

Politikwissenschaftlerin Tamara Ehs hat wichtige Forschungsprojekte zur Rolle

des VfGH geleitet, die die traditionellen Forschungen der Rechtswissenschaft

ergänzen. In der Zusammenschau zeigt sich, dass das österreichische

Verfassungsgericht sein Rollenverständnis im Laufe seines Bestehens verändert

hat. Lange Zeit verfolgte der Verfassungsgerichtshof gerade im

Grundrechtsbereich ein zurückhaltendes Rollenverständnis. Seit den

1980er-Jahren legt der Gerichtshof seine Rolle in Grundrechtsfragen aktiver an.

Die überwiegende Expertenmeinung geht dahin, dass das Gericht sich eher als

Kontrollorgan denn als politischer Entscheidungsträger versteht. Angelehnt an

das Verständnis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der die

Einhaltung der Menschenrechtskonvention prüft, ist auch der

Verfassungsgerichtshof zu feineren Prüfungen übergegangen und nutzt den

Gleichheitssatz dazu, die Grundrechte im Wege der Interpretation fortzuentwickeln.

So gehen etwa viele Entwicklungen des Familienrechts, wie z.B. die Ehe für

alle, auf die Rechtsprechung des VfGH zurück.

des hohen Gerichts einen Schutzwall um die Verfassung errichten, wenn

autoritäre Tendenzen zunehmen? Oder gibt es Loyalitäten zur Regierung, die sie

daran hindern? Der Verfassungsgerichtshof besteht aus einer Präsidentin und

einem Vizepräsidenten sowie zwölf weiteren Richterinnen und Richtern, dazu

kommen sechs Ersatzmitglieder. Alle sind unversetzbar und unabhängig, das Amt

endet mit dem 70. Lebensjahr. Sie sind keine Berufsrichter und üben im

Regelfall eine oder mehrere weitere Tätigkeiten aus. Bei Neubesetzungen gibt es

verschiedene Vorschlagsmodi, im Ergebnis wählt aber die jeweilige

Regierungsmehrheit die Richterinnen und Richter aus. Der frühere VfGH-Präsident

Ludwig Adamovich formulierte es so: „Es kommt niemand hinein, der nicht das

Vertrauen einer politischen Kraft hat. Doch dass die Richter deshalb wie

ferngesteuerte Zinnsoldaten agieren, ist nicht wahr.“ Das gilt bisher so.

die Öffentlichkeit erfährt nicht, wie Abstimmungen im Richterkollegium

ausgegangen sind und es gibt auch kein Sondervotum einzelner Richter, wie es

viele andere Staaten kennen. Dies hat den Nachteil, dass der Diskussionsprozess

innerhalb des Gerichts nicht transparent ist; zugleich bietet es den Vorteil,

dass die Richter im Schutz der Vertraulichkeit entsprechend ihrer Überzeugung

abstimmen können und nicht unter Druck der Partei kommen, die sie nominiert

hat. Dieses Prinzip hat bisher gut funktioniert; der Verfassungsgerichtshof

geriet seit 1945 nie in den Verdacht, Erfüllungsgehilfe der jeweiligen

Regierung zu sein. Vielmehr bescheinigt die Wissenschaft dem VfGH ein hohes

Ausmaß an Autonomie gegenüber aktuellen politischen Strömungen. So fanden alle

Parteien genügend Anlässe, sich über Entscheidungen zu ärgern. Aktuell werden

neun der 14 Verfassungsrichter den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ zugerechnet;

nichtsdestotrotz fällen sie Urteile, die den Vorstellungen der Regierung Kurz

zuwiderlaufen.

Zusammenhang mit dem Höchstgericht Tabubrüche setzt. Sie tat dies durch

persönliche Beleidigungen des früheren Präsidenten Adamovich ebenso wie durch

jahrelanges Ignorieren der Urteile zu zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten –

ein beispielloser Vorgang in der Zweiten Republik. Deshalb finden die

Richternominierungen, die die FPÖ nun als Regierungspartei vornimmt, besondere

Beachtung. Im Frühjahr 2018 soll ein verfassungsjuristisch nicht ausgewiesener

Jurist und Kronenzeitung-Kolumnist als Verfassungsrichter im Gespräch gewesen

sein. Auch wenn es ein Gerücht gewesen sein mag; es beunruhigt allein die

Tatsache, dass seine Nominierung für möglich gehalten wurde.

fachlich anerkannten Medienrechtsanwalt und einen Linzer Rechtsprofessor. Beide

wurden ernannt. Mit dem Linzer Professor setzte die Regierung einen Tabubruch, hatte

dieser doch Europa als „multikriminelle Gesellschaft“ bezeichnet, an deren Entstehung

der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Mitverantwortung trage. Damit

arbeitet nun jemand am höchsten Gericht, der offenbar den Grundkonsens des

Nachkriegseuropas, die Absage an Nationalismus und Hass, nicht mitträgt. Die

zitierte Aussage stellt nicht nur die Assoziation von mulitikulturell und

kriminell her, sie kommuniziert zugleich die Ablehnung supranationaler Gerichte

mit. Man wird sehen, wie sehr es dem Richterkollegium gelingt, eine solche

Persönlichkeit in die gemeinsame Grundrechtstradition einzubinden.

unterschätzte politisch-strategische Entscheidung, bleiben die Richter doch bis

zum 70. Lebensjahr im Amt. Regierungen treffen damit weit über ihre eigene

Amtszeit hinaus gesellschaftspolitische Weichenstellungen. In den kommenden zehn

Jahren stehen nur drei Nachbesetzungen am Verfassungsgericht an, ab 2029 kommt

es dann jedenfalls zu einer Verjüngungswelle mit sechs weiteren Neubesetzungen.

Mittelfristig darf man also darauf vertrauen, dass der Verfassungsgerichtshof

seine Rolle als Bewahrer des gewachsenen europäischen Menschenrechtssystems

entschlossen wie bisher ausübt.

Wien und FH Wien sowie Vorsitzender des Vorstands des Instituts für Rechts- und

Kriminalsoziologie. Er gibt hier seine persönliche Ansicht wieder.