„Schützenhöfer vor Gericht“

Eine Werkschau am Bezirksgericht Meidling.

Einladung zur Vernissage am Bezirksgericht Meidling am Montag, 19. Oktober 2015 um 18.00 Uhr

„Schützenhöfer vor Gericht“ – den Titel der Ausstellung hat Josef

Schützenhöfer selbst gewählt und damit gleich einen seiner Persönlichkeitszüge

offengelegt: die feine Ironie, den spitzbübischen Humor. Schützenhöfer vor

Gericht – das hat sich schon so mancher gewünscht, dem der Künstler mit seiner

Hartnäckigkeit lästig geworden ist.

Schützenhöfer selbst gewählt und damit gleich einen seiner Persönlichkeitszüge

offengelegt: die feine Ironie, den spitzbübischen Humor. Schützenhöfer vor

Gericht – das hat sich schon so mancher gewünscht, dem der Künstler mit seiner

Hartnäckigkeit lästig geworden ist.

Josef Schützenhöfer, 1954 in Vorau in der Steiermark geboren, ist Anfang

der 1970er-Jahre der Enge Österreichs in die USA entflohen, hat dort rund

zwanzig Jahre verbracht, ehe er Mitte der 1990er-Jahre nach Österreich

zurückkehrte. Er lebt nun in Pöllau, wo er künstlerisch arbeitet, aber auch

zivilgesellschaftlich so markant tätig ist, dass man es bis Wien und weit

darüber hinaus hört und sieht.

der 1970er-Jahre der Enge Österreichs in die USA entflohen, hat dort rund

zwanzig Jahre verbracht, ehe er Mitte der 1990er-Jahre nach Österreich

zurückkehrte. Er lebt nun in Pöllau, wo er künstlerisch arbeitet, aber auch

zivilgesellschaftlich so markant tätig ist, dass man es bis Wien und weit

darüber hinaus hört und sieht.

Als Vorsteher dieses Gerichts hat mich das an Jahrestagen reiche Jahr

2015 schon länger beschäftigt. 2015 ist es 70 Jahre her, dass Österreich vom

Nationalsozialismus befreit wurde. Der österreichische Staatsvertrag liegt 60

Jahre zurück, der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 20 Jahre. Die

lange Zeit des Friedens und der Demokratie, das Ankommen Österreichs im

gemeinsamen Europa, soll Anlass sein, sich zu freuen, die hellen und dunklen

Seiten des Landes zu reflektieren, zurückzublicken und vorauszuschauen. Als ich

verschiedene Konzepte überlegte, um dieses Republiksjubiläum am Gericht zu

thematisieren, stieß ich auf Josef Schützenhöfer, dessen Wirken mir seit Jahren

immer wieder in den Medien begegnet war. Und schnell war mir klar: das Werk

Josef Schützenhöfers passt perfekt in den Kontext der Justiz wie auch zu einer

Feier von Befreiung und Demokratie. Dass nunmehr eine so große Ausstellung

gelungen ist, ist der Großzügigkeit der ausleihenden Institutionen und Personen

zu verdanken, in erster Linie aber dem Engagement und der Begeisterung des

Künstlers für dieses Projekt in einem Gerichtsgebäude.

2015 schon länger beschäftigt. 2015 ist es 70 Jahre her, dass Österreich vom

Nationalsozialismus befreit wurde. Der österreichische Staatsvertrag liegt 60

Jahre zurück, der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 20 Jahre. Die

lange Zeit des Friedens und der Demokratie, das Ankommen Österreichs im

gemeinsamen Europa, soll Anlass sein, sich zu freuen, die hellen und dunklen

Seiten des Landes zu reflektieren, zurückzublicken und vorauszuschauen. Als ich

verschiedene Konzepte überlegte, um dieses Republiksjubiläum am Gericht zu

thematisieren, stieß ich auf Josef Schützenhöfer, dessen Wirken mir seit Jahren

immer wieder in den Medien begegnet war. Und schnell war mir klar: das Werk

Josef Schützenhöfers passt perfekt in den Kontext der Justiz wie auch zu einer

Feier von Befreiung und Demokratie. Dass nunmehr eine so große Ausstellung

gelungen ist, ist der Großzügigkeit der ausleihenden Institutionen und Personen

zu verdanken, in erster Linie aber dem Engagement und der Begeisterung des

Künstlers für dieses Projekt in einem Gerichtsgebäude.

Josef Schützenhöfer hat das Jahr 1945 unbeugsam und seit langem als Jahr

der Befreiung Österreichs benannt, als es von den meisten noch als Beginn einer

Besatzungszeit (fehl)bezeichnet wurde. Das Liberation Art Project ist eine

außerordentliche Verbindung von geschichtlicher Recherche und künstlerischer

Umsetzung. Josef Schützenhöfer hat den Kampf und Kriegseinsatz der alliierten

Verbände zur Befreiung seiner Heimatregion recherchiert, hat Schicksale

nachvollzogen, Erinnerungskunst geschaffen und Befreiungskämpfer und ihre

Angehörigen nach Österreich eingeladen. Er hat dazu beigetragen, die

amerikanischen, britischen, französischen und russischen Soldaten endlich als

Befreier zu sehen und die Befreiung im Jahr 1945 als etwas, das Österreich mit Frankreich, Russland, den

USA und dem Vereinigten Königreich für alle Zeiten freundschaftlich verbinden

soll. Dem Liberation Art Project wird in dieser Ausstellung der ihm zukommende

breite Raum eingeräumt.

der Befreiung Österreichs benannt, als es von den meisten noch als Beginn einer

Besatzungszeit (fehl)bezeichnet wurde. Das Liberation Art Project ist eine

außerordentliche Verbindung von geschichtlicher Recherche und künstlerischer

Umsetzung. Josef Schützenhöfer hat den Kampf und Kriegseinsatz der alliierten

Verbände zur Befreiung seiner Heimatregion recherchiert, hat Schicksale

nachvollzogen, Erinnerungskunst geschaffen und Befreiungskämpfer und ihre

Angehörigen nach Österreich eingeladen. Er hat dazu beigetragen, die

amerikanischen, britischen, französischen und russischen Soldaten endlich als

Befreier zu sehen und die Befreiung im Jahr 1945 als etwas, das Österreich mit Frankreich, Russland, den

USA und dem Vereinigten Königreich für alle Zeiten freundschaftlich verbinden

soll. Dem Liberation Art Project wird in dieser Ausstellung der ihm zukommende

breite Raum eingeräumt.

Josef Schützenhöfer, das zeigt sich im Liberation Art Project wie auch

in anderen Arbeitsbereichen, ist nicht nur Künstler, sondern auch Aufklärer.

Immer recherchiert er akribisch, um dann zu berichten und je nach Sachlage auch

zu fordern. Seine Informationen stammen nie aus zweiter Hand – immer ist er

selbst vor Ort, sei es bei der Recherche in Museen, sei es vor Ort malend,

mitten unter den Arbeiterinnen und Arbeitern in der Werkstätte von Steyr

Daimler Puch oder Siemens. So empathisch der Künstler sich den schweren

Lebenswegen der Benachteiligten annähert, so beißend kann der Spott sein, den

er über Mächtige, über politische Zyniker und Wirtschaftskriminelle ausgießt.

Die Kreativität Josef Schützenhöfers hat Breite und Fülle, sie reicht für feine

Zeichnungen, imposante Gemälde, für präzise Sätze im Gespräch und Poetik in

seinen Texten.

in anderen Arbeitsbereichen, ist nicht nur Künstler, sondern auch Aufklärer.

Immer recherchiert er akribisch, um dann zu berichten und je nach Sachlage auch

zu fordern. Seine Informationen stammen nie aus zweiter Hand – immer ist er

selbst vor Ort, sei es bei der Recherche in Museen, sei es vor Ort malend,

mitten unter den Arbeiterinnen und Arbeitern in der Werkstätte von Steyr

Daimler Puch oder Siemens. So empathisch der Künstler sich den schweren

Lebenswegen der Benachteiligten annähert, so beißend kann der Spott sein, den

er über Mächtige, über politische Zyniker und Wirtschaftskriminelle ausgießt.

Die Kreativität Josef Schützenhöfers hat Breite und Fülle, sie reicht für feine

Zeichnungen, imposante Gemälde, für präzise Sätze im Gespräch und Poetik in

seinen Texten.

Josef Schützenhöfer verkörpert eine Weltoffenheit, wie wir sie in

Österreich viel zu selten, zuletzt aber öfter erleben können. Er ist in den USA

wie in Europa zu Hause, er blickt permanent über den Tellerrand und muss so

fast täglich in den Konflikt mit der kleinen Welt geraten. Der Bürger

Schützenhöfer ist einer, der nachdenkt und nachfragt, mit dessen Direktheit

Behörden oft nicht umgehen können. Wo er auf Dummheit und Bosheit stößt, dort

hält er den Autoritäten den Spiegel vor.

Österreich viel zu selten, zuletzt aber öfter erleben können. Er ist in den USA

wie in Europa zu Hause, er blickt permanent über den Tellerrand und muss so

fast täglich in den Konflikt mit der kleinen Welt geraten. Der Bürger

Schützenhöfer ist einer, der nachdenkt und nachfragt, mit dessen Direktheit

Behörden oft nicht umgehen können. Wo er auf Dummheit und Bosheit stößt, dort

hält er den Autoritäten den Spiegel vor.

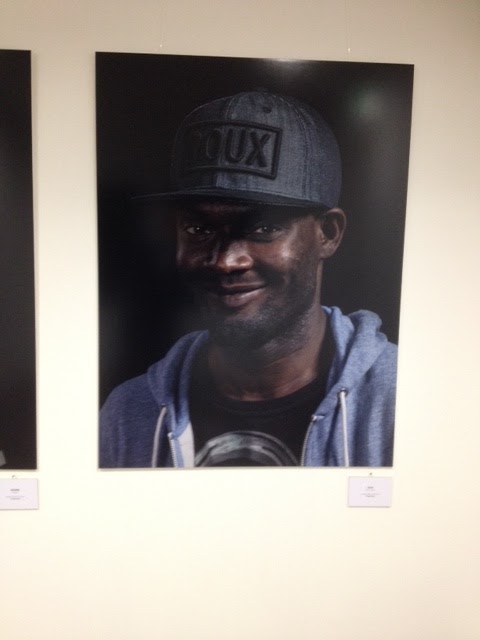

Bei den Themen ist Josef Schützenhöfer immer am Puls der Zeit: er malt

Flüchtlinge und er portraitiert Bettler, wenn diese von der Gesellschaft herabgewürdigt

werden. Seine künstlerische Breite ist aus den Portraits des früheren

Bundespräsidenten Klestil erkennbar; ein Bild wurde für die Hofburg angekauft.

Doch auch wenn er für die Hofburg malt wird seine Kunst nicht elitär. Josef

Schützenhöfer malt unter den Menschen und er stellt bevorzugt dort aus, wo sich

eine möglichst bunte Menge von Menschen bewegt.

Flüchtlinge und er portraitiert Bettler, wenn diese von der Gesellschaft herabgewürdigt

werden. Seine künstlerische Breite ist aus den Portraits des früheren

Bundespräsidenten Klestil erkennbar; ein Bild wurde für die Hofburg angekauft.

Doch auch wenn er für die Hofburg malt wird seine Kunst nicht elitär. Josef

Schützenhöfer malt unter den Menschen und er stellt bevorzugt dort aus, wo sich

eine möglichst bunte Menge von Menschen bewegt.

So bildet diese Werkschau nun das Herzstück der Veranstaltungen dieses

Gerichts zum Republiksjubiläum. Josef Schützenhöfer hat eine Reihe von

Themenabenden zu Befreiung, Flucht, Nachkriegsjustiz, Polizei und Europa

mitkonzipiert, die im Laufe der Ausstellungszeit stattfinden. Ausstellung und

Themenabende sollen ein Ganzes ergeben. Die Veranstaltungsserie will ein

Zeichen der Öffnung der Justiz zur Gesellschaft sein, sie steht für den Wunsch

nach der Begegnung mit der Zivilgesellschaft, für die große gemeinsame

Anstrengung, die Demokratie zu festigen, Benachteiligte zu stärken und allen

Menschen einen einfachen Zugang zum Recht zu garantieren. Die Kunst Josef

Schützenhöfers liefert auf diesem Weg in ihrer Zugewandtheit zum Menschen die

beste Orientierung.

Gerichts zum Republiksjubiläum. Josef Schützenhöfer hat eine Reihe von

Themenabenden zu Befreiung, Flucht, Nachkriegsjustiz, Polizei und Europa

mitkonzipiert, die im Laufe der Ausstellungszeit stattfinden. Ausstellung und

Themenabende sollen ein Ganzes ergeben. Die Veranstaltungsserie will ein

Zeichen der Öffnung der Justiz zur Gesellschaft sein, sie steht für den Wunsch

nach der Begegnung mit der Zivilgesellschaft, für die große gemeinsame

Anstrengung, die Demokratie zu festigen, Benachteiligte zu stärken und allen

Menschen einen einfachen Zugang zum Recht zu garantieren. Die Kunst Josef

Schützenhöfers liefert auf diesem Weg in ihrer Zugewandtheit zum Menschen die

beste Orientierung.

Oliver Scheiber

_________

Das Bezirksgericht Meidling und das Bundesministerium für Justiz starten am 19.10.2015 eine Veranstaltungsserie zum Republiksjubiläum: 70 Jahre sind seit der Befreiung Österreichs vergangen, 60 Jahre seit Unterzeichnung des Staatsvertrags und 20 Jahre seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union.

Am 19.10.2015 um 18 Uhr findet die Vernissage zur großen Ausstellung des Malers Josef Schützenhöfer statt. Die Ausstellung ist bis Ende Mai 2016 zu sehen. Josef Schützenhöfer ist einer der bemerkenswertesten Künstler Österreichs. In der Tradition des narrative painting bearbeitet Schützenhöfer verschiedenste Themenbereiche, die sich mit den Anliegen der Veranstaltungsserie decken: Befreiung, Demokratie, Flucht, Autoritäten, geschichtliche Wahrheit, Zivilgesellschaft. Josef Schützenhöfer hat seine Kindheit und Jugend in der Steiermark und in Wien verbracht – mit einer starken Anbindung an den Bezirk Meidling. Anschließend lebte er rund 20 Jahre in den USA, ehe er nach Österreich zurückkehrte. Er lebt nun in Pöllau in der Steiermark.

Das Liberation Art Project hat überregional Beachtung gefunden: Josef Schützenhöfer hat die Wochen der Befreiung in Pöllau im Jahr 1945 recherchiert, die Namen alliierter Soldaten erhoben und ein Kunstobjekt zum Gedenken an die Befreiung geschaffen (es wurde von unbekannten Tätern mehrmals beschädigt und ist nun am Gericht zu sehen). Josef Schützenhöfer hat sich außerdem intensiv mit der Lebenswelt der Arbeiterinnen und Arbeiter auseinandergesetzt und auch direkt in Fabriken gemalt. Er ist zudem der Urheber des offiziellen Portraits des verstorbenen Bundespräsidenten Thomas Klestil.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei der Vernissage oder bei den diversen Begleitveranstaltungen der nächsten Monate. Alle Informationen finden Sie hier.