Am 30.5.2016 fand die Finissage zur Ausstellung Schützenhöfer vor Gericht am Bezirksgericht Meidling statt. Die Ausstellung der Bilder des Malers Josef Schützenhöfer war seit Oktober 2015 am

Bezirksgericht Meidling geöffnet und durchgehend öffentlich zugänglich. Im Rahmen der Ausstellung fanden mehrere Themenabende statt. Der Abschlussabend war Gedanken über Europa gewidmet. Dazu waren der Publizist Ari Rath und die

deutsche Schriftstellerin Jagoda Marinić zu Gast.

Ari Rath ist in Wien aufgewachsen und als 13-Jähriger im Jahr 1938 mit einem Kindertransport nach Palästina geflüchtet. Dort war er eines der Gründungsmitglieder des Kibbuz Hamadia, in dem er 16 Jahre lebte. Ari Rath studierte Zeitgeschichte und Volkswirtschaft, er gehörte dann zum engen Kreis um David Ben Gurion. Ari Rath war insgesamt 31 Jahre lang für die Jerusalem Post tätig, u.a. in der Funktion des Chefredakteurs und Herausgebers. Er wirkte maßgeblich an der Aussöhnung Israels mit Ägypten mit und setzte sich jahrzehntelang für ein friedliches Zusammenleben mit der palästinensischen Bevölkerungsgruppe ein. Seit seinem Ausscheiden aus der Zeitung, 1989, ist er als freier Publizist tätig. Er wirkt seit 2013 bei der Burgtheaterproduktion Die letzten Zeugen mit. Ari Rath ist Träger zahlreicher Auszeichnungen der Republik Österreich und Deutschlands. Seine Lebenserinnerungen hat er im Buch Ari heißt Löwe festgehalten.

In seinem Vortrag am Bezirksgericht Meidling spannte Ari Rath den Bogen von den deutsch-französischen Kämpfen bei Verdun im Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart. Er mahnte nachdrücklich vor einem Wiederaufleben autoritärer Bewegungen und sieht das starke Abschneiden des FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidaten als Mahnung, sich verstärkt für Demokratie und Rechtsstaat einzusetzen. Es gelte, rassistischen Strömungen mit aller Kraft entgegen zu treten.

Jagoda Marinić hat an der Universität Heidelberg Germanistik, Politikwissenschaft und Anglistik studiert. Sie ist als Schriftstellerin und Kolumnistin (taz) tätig. Nach dem Erstling Eigentlich ein Heiratsantrag (2001) wurde ihr Erzählband Russische Bücher (2005) mit dem Grimmelshausen-Förderpreis ausgezeichnet. Der Roman Die Namenlose wurde vom „Spiegel“ zu den wichtigsten Neuerscheinungen des Jahres 2007 gezählt. 2013 erschien der Roman Restaurant Dalmatia, 2016 der Essayband Made in Germany, der sich u.a. mit den Themen Zuwanderung und Flucht befasst. Seit 2012 ist Jagoda Marinić als Leiterin des Interkulturellen Zentrums in Heidelberg tätig. Das Zentrum ist beim Ausländeramt der Stadt Heidelberg angesiedelt und versucht bewusst, eine Willkommenskultur für alle Zuwanderinnen und Zuwanderer nach Heidelberg aufzubauen. Das Zentrum fungiert als Ort des Dialogs, wird demnächst ein neues Gebäude erhalten und organisiert zahlreiche Kulturveranstaltungen. Das Interkulturelle Zentrum Heidelberg hat als Modellprojekt im Integrationsbereich in den letzten Monaten sehr viel Aufmerksamkeit in ganz Deutschland gefunden. In ihrem Vortrag am Bezirksgericht Meidling befasste sich Jagoda Marinić mit verschiedenen aktuellen Aspekten der europäischen Entwicklung, wobei sie besonders auf die Situation in Österreich und den letzten Präsidentschaftswahlkampf Bezug nahm. Sie warf die Frage auf, wie viele Städte Europas tatsächlich europäische Städte sind und wie viele sich nur als Städte in Europa definieren. Zur oft zitierten Wertedebatte stellte sie die Frage in den Raum, welche Legitimität Europa anlässlich seiner Kolonialgeschichte bei diesen Fragestellungen habe. Am Beispiel Frankreichs wies sie auf das Paradoxon hin, dass man von nach Frankreich zugewanderten Algeriern Werte einfordere, die Frankreich bei seiner Besetzung Algeriens laufend verletzt hatte.

Rund 40 Besucherinnen und Besucher waren zum Abschlussabend dieser Veranstaltungsreihe gekommen und beteiligten sich an der Publikumsdiskussion mit den beiden Vortragenden. Josef Schützenhöfer bot, wie schon bei den vorangehenden Abendveranstaltungen, den Besucherinnen und Besuchern im Anschluss an die Vorträge eine Führung durch seine Werkschau an.

Mit diesem Abend endet auch die Ausstellung der Werke Josef Schützenhöfers am Bezirksgericht Meidling. Die Erstellung eines Ausstellungskatalogs, der auch die Begleitveranstaltungen dokumentieren soll, ist geplant. Das Bezirksgericht Meidling dankt den vielen Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung und der Veranstaltungen der letzten Monate!

|

| alle Fotos: Thomas Wittmann |

|

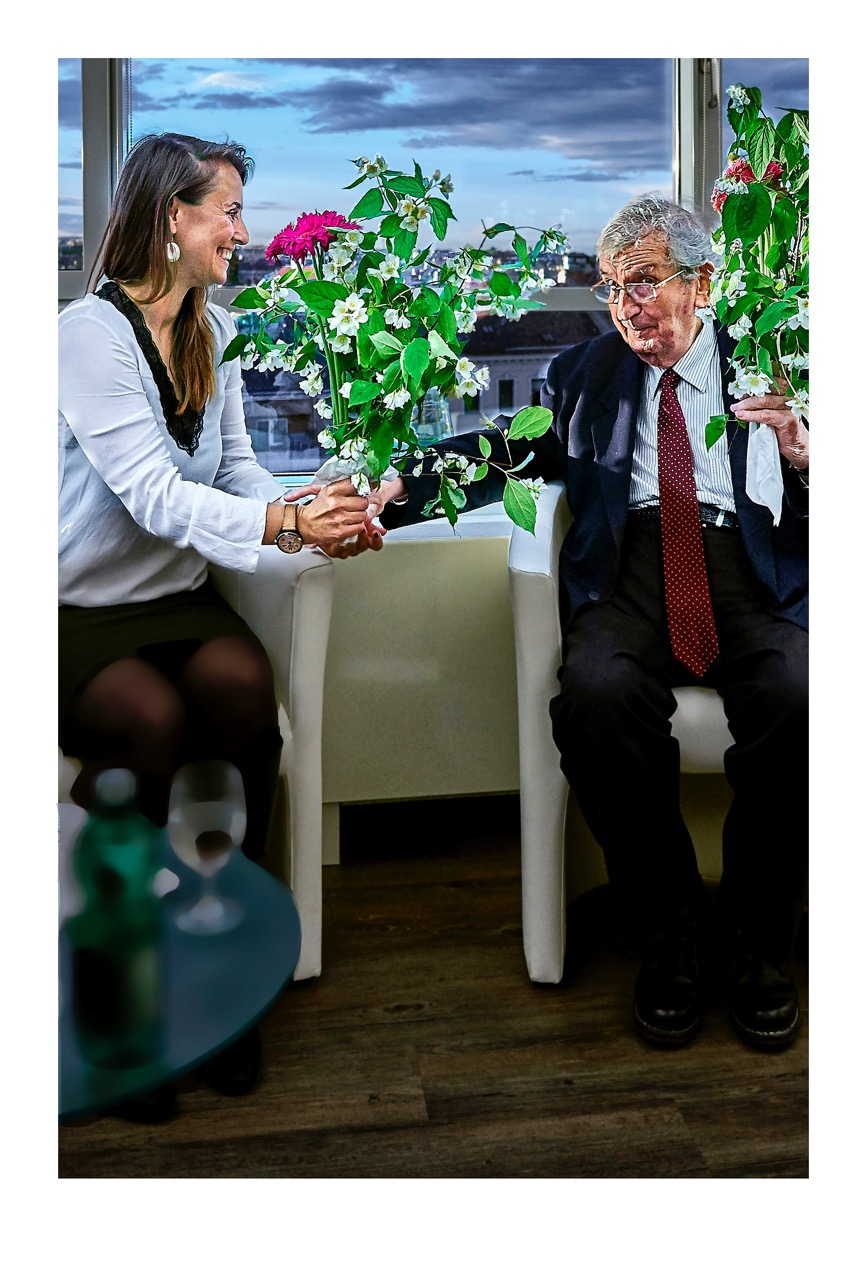

| Walter Famler, Josef Schützenhöfer, Oliver Scheiber, Jagoda Marinic, Ari Rath, Mira Kadric-Scheiber |

|

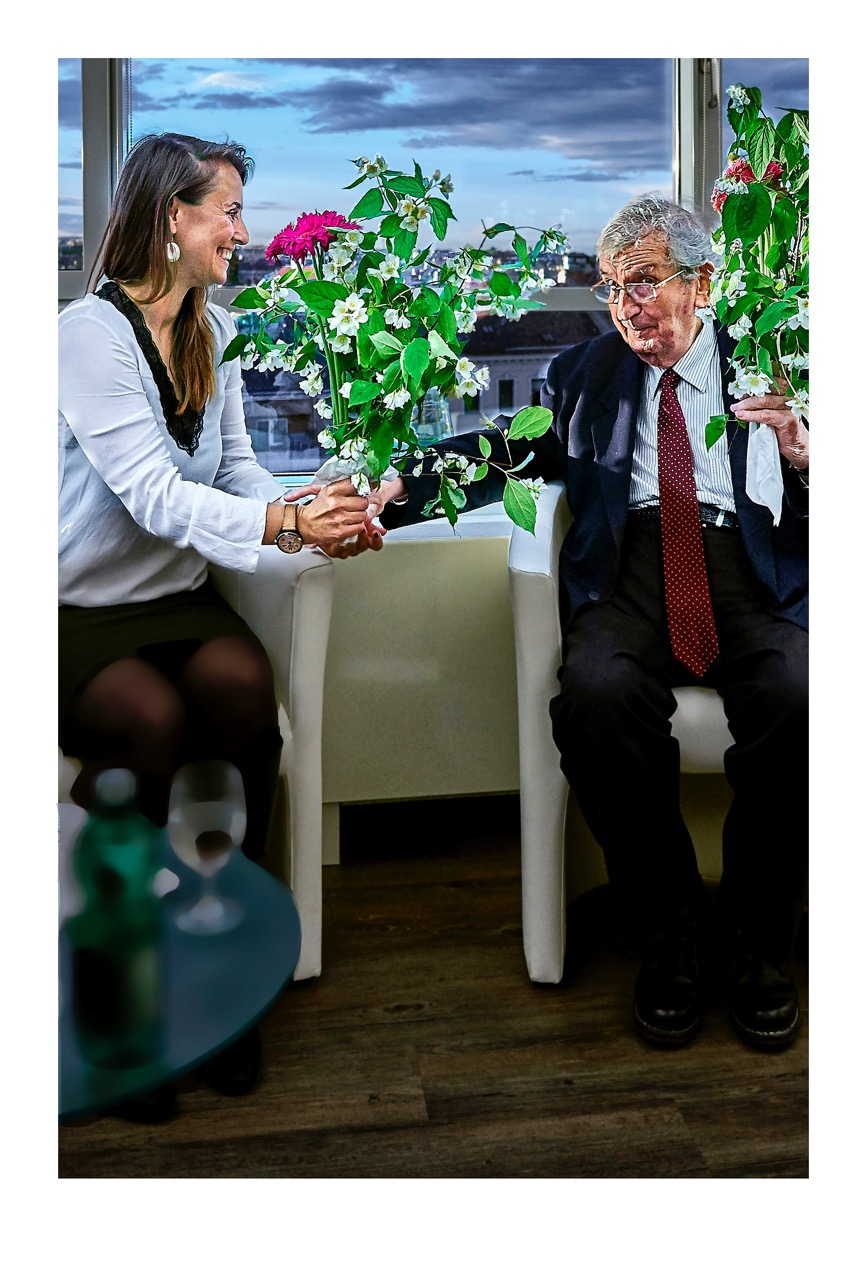

| Jagoda Marinic und Ari Rath |

_____________________

Begrüßungsworte zur Finisagge und zum Abend zum Thema Europa

(Oliver Scheiber)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Als Vorsteher des Bezirksgerichts Meidling begrüße ich Sie sehr herzlich zur heutigen Veranstaltung und darf Ihnen für Ihr Interesse danken. Mit dem heutigen Abend endet ja eine Veranstaltungsserie des BG Meidling, die vor acht Monaten aus Anlass des Jubiläums der Zweiten Republik eingeleitet wurde: 70 Jahre Befreiung, 60 Jahre Staatsvertrag, 20 jahre Österreich in der Europäischen Union.

Dieser Veranstaltungsserie lagen

drei Hauptgedanken zu Grunde:

- Die Justiz hat ihre Abschottung von der Gesellschaft beendet und sucht nun den Austausch mit der Zivilgesellschaft. So haben am Bezirksgericht Meidling vor einiger Zeit eine Theateraufführung des Reinhardt-Seminars und eine Veranstaltung mit dem Richter des deutschen Ausschwitz-Prozesses, Heinz Düx, stattgefunden. Die Öffnung der Justiz findet aber auch durch den regelmäßigen Austausch mit Schulen und ähnliche Projekte statt. Auch wenn vieles gelungen ist, so hat die Justiz noch einen weiten Weg vor sich: eine der Hauptherausforderungen der nächsten jahre wird es sein, zu einer einfacheren Sprache zu finden und in der schriftlichen wie mündlichen Kommunikation allgemein verständlich zu formulieren.

- Das Republiksjubiläum ist Gelegenheit, sich der Verpflichtungen zu erinnern, die sich für die Justiz aus der jüngeren Geschichte Österreichs ergeben. Aufgabe der Justiz ist nicht nur die Abwicklung der vielen einzelnen Rechtsstreitigkeiten, sondern die Bewahrung des Rechtsfriedens und der rechtsstaatlichen Prinzipien im Größeren. Die Justiz ist gefordert, sich mit ihrer Rolle in und nach dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und ihren Beitrag zur Abwehr autoritärer Strömungen zu leisten. Die einzelnen Veranstaltungen dieser Themenserie knüpfen an die Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus an.

- Ein zentraler Veränderungsprozess der Gegenwart ist die Europäisierung des Rechts. Die Rechtsharmonisierung in Europa ist wohl global der spannendste juristische Prozess der Gegenwart. Dies ist Anlass, im Jahr 2015 und 2016 über 20 Jahre Österreich in der Europäischen Union nachzudenken.

Die Gedanken der Öffnung, des Lernens aus der Geschichte und der Internationalisierung laufen im Werk des Malers Josef Schützenhöfer zusammen. Josef Schützenhöfer ist in der Steiermark geboren, er hat viele Jahre in den USA gelebt und ist nun auch schon

wieder längere Zeit in der Steiermark wohnhaft. Er hat sich in seiner Kunst mit

vielen Erscheinungen seiner Wohnumgebung auseinandergesetzt. Unter anderem hat er die Biographien von russischen und amerikanischen Befreiungssoldaten recherchiert und Überlebende amerikanische Soldaten des 2. Weltkriegs vor wenigen Jahren wieder nach Österreich eingeladen. Josef Schützenhöfers Ausstellung war das starke Herz dieser Veranstaltungsserie am Bezirksgericht Meidling,

Josef Schützenhöfer hat die Begleitveranstaltungen mitkonzipiert und mitgestaltet und ich bin ihm sehr sehr verbunden für seine Gedanken und seine Leidenschaft bei der Umsetzung der gemeinsamen Ideen.

Die Umsetzung des Projekts wäre ohne den Leiter des Literaturquartiers Alte Schmiede, Walter Famler, nicht möglich gewesen. Nur Dank seiner Unterstützung war die Organisation mehrerer Abende zu den Themen Befreiung, Richterkarrieren, Polizei und Europa möglich.

Mein Dank gilt aber auch den weiteren UnterstützerInnen dieses Projekts: der Forschungsstelle Nachkriegsjustiz, dem Nationalfonds der Republik Österreich, dem Zukunftsfonds der Republik Österreich und dem Mauthausen Komitee Österreich. Besonders bedanken möchte ich mich beim Bundesministerium für Justiz für die finanzielle und organisatorische Unterstützung und persönlich bei Herrn Justizminister Brandstetter, der die meisten der Veranstaltungen selbst besucht und in vielfältiger Weise unterstützt hat.

Mein Dank gilt natürlich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gerichts, die die Organisation unterstützt haben.

Beim Konzipieren dieser Veranstaltungsserie habe ich, wie das ja immer so ist, wenn man die anderen und sich selbst nicht langweilen will, einen kritischen Zugang zu verschiedenen Themen im Auge gehabt. Gleichzeitig scheint es mir in den letzten Jahren zunehmend wichtig, sich auch in solchen öffentlichen Foren die Stärken und Chancen unseres Gesellschafts- und Staatsmodells in Erinnerung zu rufen. Es ist in Mode gekommen, europäische und nationale Institutionen schlecht zu reden, nicht zuletzt wohl mit dem Hintergedanken, sie so dauerhaft beschädigen, zu schwächen und ihre Abschaffung zur Diskussion stellen zu können. Die Zukunft liegt im umgekehrten Vorgehen: zentrale Pfeiler von Demokratie und Rechtsstaat müssen gestärkt werden, etwa durch eine umfassende Transparenz in Staat und Verwaltung, oder, um ein weiteres Beispiel zu nennen, durch eine Aufwertung der nationalen Parlamente durch mehr Ressourcen und mehr Expertinnen u Experten, sodass die Gesetze im Parlament nicht nur beschlossen, sondern auch tatsächlich ausgearbeitet oder zumindest kompetent diskutiert werden können. Im Kleinen versuchen wir etwa hier an diesem Gericht unsere Hilfestellungen für Bürgerinnen und Bürger zu verbessern: letztes Jahr konnten wir im Eingangsbereich ein Servicecenter eröffnen, in dem auch eine türkischsprachige Mitarbeiterin tätig ist.

Im Sinne dieser Gedanken ist der Ausgang der jüngsten Bundespräsidentschaftswahlen eine Ermunterung. Auch unter ungünstigen Rahmenbedingungen hat sich ein aufgeklärtes Weltbild gegen ein rechtspopulistisches Modell durchgesetzt, das vor allem vom Aufhetzen verschiedener Bevölkerungsgruppen gegeneinander und vom Schlechtreden demokratischer Einrichtungen und der europäischen Idee lebt. Es ist meines Erachtens die Verpflichtung aller staatlichen Stellen, für den offenen, antidiskrimierenden Geist, den die Verfassung formuliert, Hand in Hand mit zivilgesellschaftlichen Initiativen einzutreten und eine noch viel bürger- und menschenfreundlichere Verwaltung aufzubauen.

Vom Beginn dieser Veranstaltungsreihe an war klar, dass der letzte Abend dem Thema Europa gewidmet sein soll. Nun hat sich in diesem letzten Jahr so viel getan, und das Erscheinungsbild Europas ist widersprüchlicher denn je. Jagoda Marinic hat vor kurzem den Satz geschrieben: „Es ist das traurigste Europa, seit es Europa gibt.“ Das mag stimmen; und dennoch bleibt die europäische Idee nach meinem Dafürhalten die einzige Chance zu Frieden und einem möglichst guten Leben für möglichst viele Menschen auf diesem Kontinent.